SPLYZA Motion導入実績:

すずらん整形&Lab

院長 石井先生

すずらん整形&Lab | 院長 石井先生

■ 導入前の課題

導入前の課題は大きく2つありました。

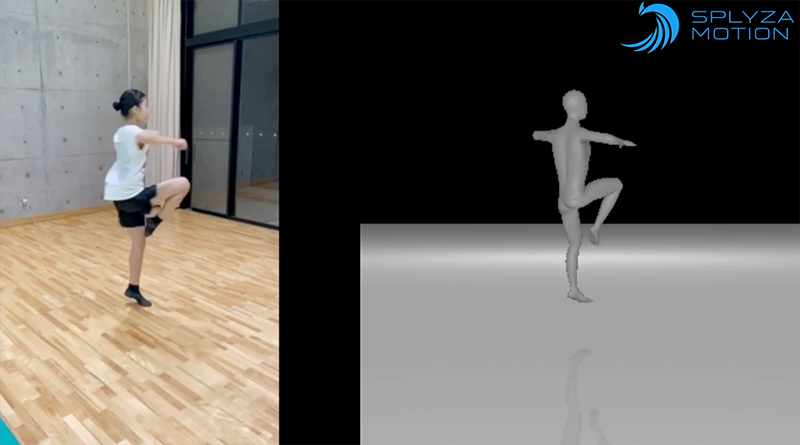

1つ目は手軽さです。2008年頃からモーションキャプチャーシステムを使用して動作分析を行っていましたが、高額な機器と時間的コストがかかり、現場での実用性に欠けていました。相反する要素である競技能力向上と障害予防を同時に実現する動作をコンピューター上でシミュレーションし、統計学を用いてフィードバックしていましたが、現場での実用性に欠けるためスマートフォン対応の方法が必要でした。

2つ目は精度の課題です。2022年に3次元動作解析を試み、痛みの出やすい動作を可視化する技術を開発しました。2次元画像から3次元座標を推定するために、当時「PLASK」を使用していましたが、足元の動作が不安定で力学計算にノイズが発生し、床反力データの推定精度に問題がありました。

これらの手軽さと精度が、SPLYZA Motionの導入前に直面していた課題です。

■ 導入の決め手

スマートフォンでできるという手軽さと、精度の部分です。あとユーザーインターフェースが素晴らしいですね。初めてでもわかりやすく簡単に使えるのがいいなと思いました。

■ SPLYZA Motion 実際の活用方法/活用シーン

まだ使い始めたばかりなので、実際の運用はこれからですが、スポーツ分野だけでなく、リハビリテーションや労働環境など幅広い分野で活用できると考えています。

私自身がスポーツ医学を研究しているため、SPLYZA

Motionの活用のきっかけはスポーツからですが、整形外科医として日常的に診る患者さんの中には、肩や腰の痛みを訴える方も多いです。特に腰痛は、肉体労働の過剰負荷が原因であることが多いと感じています。SPLYZA

Motionを使えば、負担のかかる動作を特定して「こうすれば腰痛を防げます」と具体的なアドバイスが可能になります。そのため、リハビリや労働環境の改善にも役立てられるのではないかと思っています。

また、当院は筑波大学に近いこともあり、アスリートの患者さんが多く訪れます。まずは、アスリートの再発予防を目的に、治療やトレーニングのモチベーションを高めるツールとして活用していく予定です。

■ 学会の反響

モーションキャプチャーといえば、まだ多くの人が光学式システムでマーカーを使うイメージを持っているようです。しかし、スマートフォンを使って手軽に動作を可視化できるという点が非常に注目され、大きな反響をいただきました。

■ SPLYZA Motionを活用した変化

まだ少し使っただけにはなりますが、作業工数が減ったと感じています。これまではパソコンのブラウザで処理することが多かったんですよね。

クリック数も多くて、撮影してパソコンに転送してアップロードして…みたいに。SPLYZA Motionはスマホでできて、BVH形式でダウンロードできるようにも改修してくれたので、すごく楽になりました。

1つの作業で10分くらい短縮した気がします。1つで考えると10分ですが、これが1000人1万人・・・となってくればこの10分の違いは大きいです。

■ 今後の展望

当院ではまずSPLYZA Motionを再発防止指導に活用し、最終的には学生を対象に痛みを予防しながらパフォーマンスを向上させる「予防教育」を推進していきたいと考えています。

また、アスリートの再発防止指導や膝痛・肥満患者の治療シミュレーションのため、様々な動作データを収集し、治療や活動支援に役立てていきます。特に、膝にかかる負担を可視化することで、「正座を避ける」「階段を控える」といった具体的なアドバイスを提供するとともに、肥満が膝に与える影響を示し、患者が無理のない体重減少目標を設定できるよう支援します。

そして、収集したデータをウェブサイトで公開し、他のクリニックと共有する仕組みを構築することで、全国的な治療知見の向上を目指しています。

さらに、整形外科では患者が痛みを感じてから来院することが多い現状を踏まえ、将来的にはeラーニング形式で「予防教育」を広めたいと考えています。eラーニングツールを開発し、現場レベルで予防を支援する仕組みを整えることが最終的な目標です。