SPLYZA Motion導入実績:

北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科 渡邊先生

北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科 | 渡邊先生

■ 担当されている学科の特徴

北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科では、理学療法を専門的に学び、将来的に理学療法士の資格取得を目指す学生が専攻しています。

■ SPLYZA Motion 導入前の課題

三次元動作解析を行う際、従来のマーカー方式では全身のスティックピクチャーを取得するため多くの人員が必要で、撮影準備にも多大な労力を要していました。そのため、頻繁なデータ取得が難しく、必要なデータが十分に集められないという課題がありました。

■ SPLYZA Motion 導入の決め手

最大の理由は、従来の方式で直面していた課題の”手軽さ”が解決できると思ったからです。

SPLYZA

Motionは端末1台で動画撮影するだけで動作解析が可能であり、準備の手間を大幅に削減できる点が魅力でした。データ解析の手軽さは、教育現場でも大きな利点で、学生たちが実際の動作データを使って学ぶことで理解を深めることができます。

労力軽減だけでなく、教育や研究の幅を広げることにつながる重要なツールだと思い、導入することを決めました。

■ 具体的な活用法

大学での授業と研究で活用しています。

授業では、講義や実習で活用しています。例えば、患者さんの歩行動作や片足立ちバランステストを撮影し、動画を基に関節角度の変化を数値化して解析しています。以前は目視でしかできていなかったので、主観的な観察に頼っていましたが、SPLYZA

Motionを活用することで数値化によって正確に把握できるようになりました。学生たちはこのデータをレポートに反映し、動作の変化を深く理解しているようです。

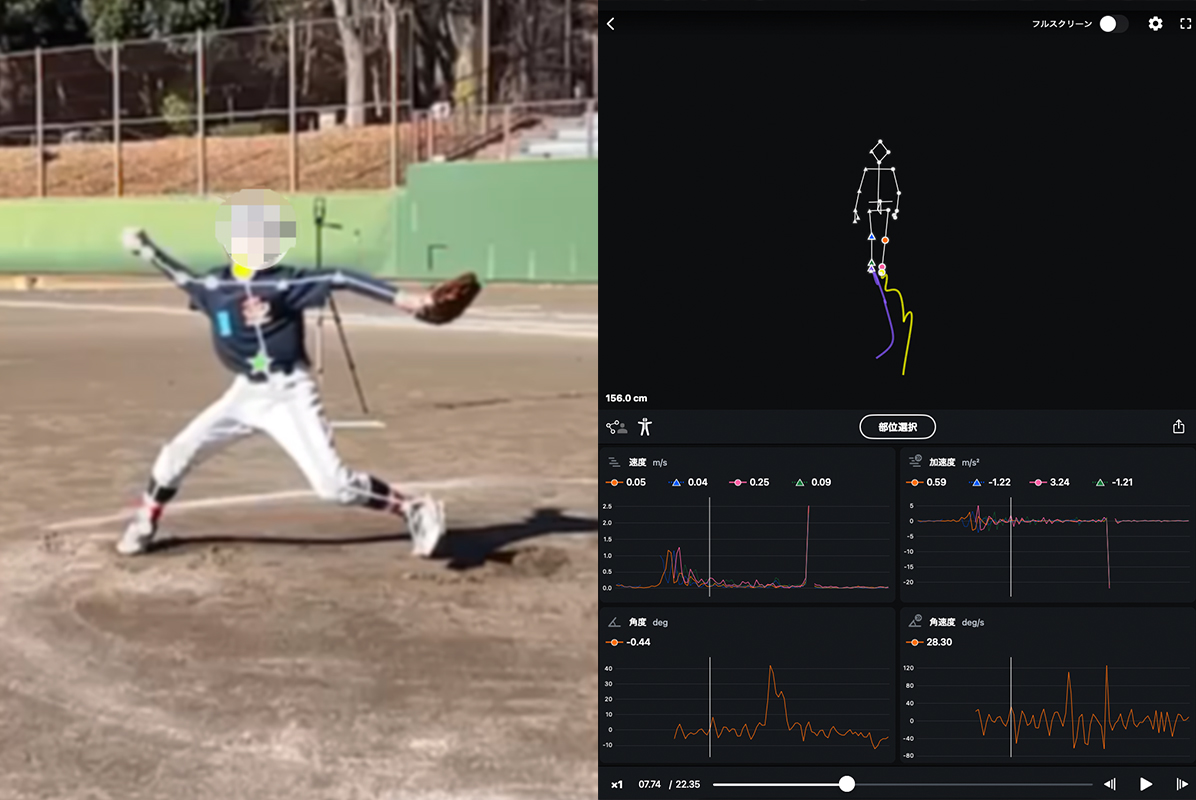

研究では、主に「野球の投球動作」「サッカーのキック動作」の解析に活用していて、肉離れの原因調査などを行っています。野球肘やサッカー選手の腰痛に関連するデータの蓄積もしていて、ケガの予防や治療方法の改善を目指しています。

また、小学生を対象とした研究でも活用していて、肘の痛みと投球動作の関連性を調べるためのデータを年間で約100例収集しています。

導入後の投球動作 / 術前最大歩行(前後)

■ 導入後の成果

大きくは「作業負担軽減・学習効果の向上・研究の効率化」の3点です。

1つめの作業負担の軽減については、これまでのマーカーを使用する方法と異なり、動画を撮影するだけで動作解析が可能になり、準備の手間や人員の負担が大幅に削減されました。

また、現場での解析ができるようになったことも大きいです。

2つめの学習効果の向上については、数値化されたデータにより、学生たちは動作の変化をより具体的に理解できるようになりました。以前は主観的な観察に頼っていた部分も多く、「なんとなく」という感覚でしたが、客観的なデータで補完されるようになり学生たちも理解しやすくなっているようです。

3つめ研究の効率化については、手軽に動作解析が行えるようになり、多くのデータを蓄積することが可能となりました。これまでは人員や労力が必要だったので、多くのデータを取得することは困難でした。現場で手軽に活用できるようになり、新たな知見の発見につながっています。